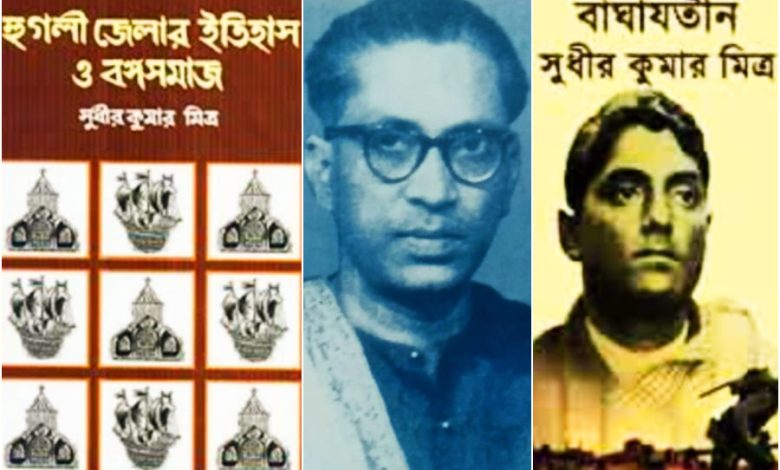

আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ সুধীরকুমার মিত্র

Sudhir Kumar Mitra, a pioneer in the study of regional history

Truth Of Bengal: রাজু পারাল: বিজ্ঞানের একজন কৃতী ছাত্র হলেও বাল্যকাল থেকে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ইতিহাসের প্রতি। ছেলেবেলায় স্বগ্রামে (জেজুরে) টেরাকোটার এক মন্দির দেখে তাঁর মনে ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহের সূচনা হয়। বাল্যকাল থেকেই বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস এবং সংস্কৃতি তাঁর মন জুড়ে থাকত। পারিবারিক অনেক বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও বঙ্গভূমির আঞ্চলিক ইতিহাস প্রণয়নে তাঁর নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্মরণীয়। কৃতী এই গবেষক আজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন ইতিহাস সাধনা, শিক্ষাপ্রসার ও সংগঠন কর্মে। পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতিকেও তিনি শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন।

আজকের প্রজন্মের অনেকেই বিংশ শতকে বাংলায় জন্ম নেওয়া এই বাঙালি গবেষক সম্পর্কে জানেন না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, জানতেও চায় না। কে এই সুধীরকুমার মিত্র? কিই-বা তাঁর পরিচয়? এককথায় তাঁর পরিচয় আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ। তাঁর জীবন ছিল যেমন বিচিত্রগতি, তেমনিই বৈচিত্র্যময় ছিল তাঁর সৃজনের জগৎ। বিভিন্ন পেশা, নানাপ্রকার সংগঠনকর্ম, পত্রিকা সম্পাদনায় সারা জীবনই তিনি নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। তবে তাঁর বিদ্যাচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্র ছিল ব্যাপকতর। বাঙালির সংস্কৃতি, ধর্মভাবনা ও ধর্মীয় জীবনচর্চা তাঁকে আজীবন আকৃষ্ট করেছিল।

অঞ্চলচর্চা ও আঞ্চলিক ইতিহাসের বরেণ্য পুরোধা সুধীরকুমার মিত্র জন্মগ্রহণ করেন হুগলি জেলার জনাই বাকসা গ্রামে, মাতুলালয়ে, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি। তাঁর পিতা ছিলেন আশুতোষ মিত্র মা রাধারানি দেবী। সুধীরকুমারের ইতিহাস চেতনা ও সাহিত্যানুরাগের নেপথ্যে তাঁর পিতা আশুতোষ মিত্রের অনুপ্রেরণা ছিল যথেষ্ট। তা ছাড়া বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের বই ও পত্রপত্রিকার এক অসামান্য ভাণ্ডার ছিল। শৈশবে সেই সবের সংস্পর্শে সমৃদ্ধ হন সুধীরকুমার।

বাবার চাকরিসূত্রে উত্তর কলকাতার মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে দীর্ঘকাল বসবাস করেন সুধীরকুমার। পাশাপাশি তাঁর ছাত্রজীবন কাটে স্কটিশচার্চ স্কুল ও কলেজে। প্রথম জীবনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগের কলকাতা অফিসে চাকরি করেন দীর্ঘকাল। পরে তাঁকে হঠাৎ সিমলায় বদলি করার সিদ্ধান্ত হলে তিনি ওই চাকরি ত্যাগ করেন। তখন বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান সুধীরকুমার বাবার নির্দেশে কলকাতার এক বেসরকারি সংস্থায় কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস নিয়ে নিরন্তর চর্চা চালিয়ে যেতে থাকেন সুধীরকুমার। তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হয় কাব্যচর্চার মাধ্যমে। মাত্র বারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় তাঁরই সম্পাদিত হাতে লেখা পত্রিকা ‘তুবড়ী’-তে। পরবর্তীকালে ২৩ বছর বয়সে লেখেন ‘পরিবারিক বংশলতিকা আর জেজুর গ্রামের ইতিবৃত্ত’। বইটি পড়ে স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তরুণ সুধীরকুমারকে আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন।

যৌবনের সূচনাতে প্রবলভাবে কবিতা, প্রবন্ধের চর্চা চালিয়ে গেলেও বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে তোলে। তখনই তিনি মনস্থির করেন নিজের জেলা সম্পর্কে মানুষকে জানাবেন। সপ্তাহান্তে শনি-রবিবার হুগলি জেলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে রসদ সংগ্রহ করতেন সুধীরকুমার। পুরনো দিনের কোনও স্থাপত্য দেখেলেই দাঁড়িয়ে পড়তেন, নোট নিতেন খাতায়। ক্যামেরায় সযত্নে তুলে রাখতেন ছবি। দীর্ঘদিন পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে এইভাবে সংগ্রহ করেছিলেন হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের নানা রসদ, বিভিন্ন মনীষীর গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও চিঠিপত্র। প্রায় ১৮০০ গ্রাম ঘুরে কঠোর পরিশ্রম ও নিরলস গবেষণায় নিযুক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করেছিলেন ১১০০ পাতার ৪০০ ছবিতে সাজানো সুবিস্তৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ‘হুগলি জেলার ইতিহাস’।

পরবর্তীকালে গ্রন্থটি পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে তিন খণ্ডে ও তারও পরে দুই খণ্ডে ‘হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ’ নামে প্রকাশ পায়। শুরু থেকেই বইটি কার্যত আলোড়ন তুলেছিল ইতিহাসবিদ ও ইতিহাসপ্রেমীদের মনে। রাজরাজড়ার ইতিহাস নয়, এক ভিন্ন দৃষ্টিতে গ্রামে ঘুরে ঘুরে মন্দির, মসজিদ, প্রাচীন গ্রন্থাগার, স্কুল, কলেজ, রাস্তা, নদী-নালা, ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত যা কিছু চাক্ষুস করেছেন, সব কিছুই নোট নিয়ে দীর্ঘ পরিশ্রম করে ৩৯ বছর বয়সে বইটি তিনি রচনা করেন।

একটি জেলাকে কেন্দ্র করে তার ইতিহাস, সমাজের পাশাপাশি সামগ্রিক বঙ্গসমাজের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার কথা সুন্দরভাবে ছবি ও তথ্য দিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন নবতম সংস্করণে। এককথায় বাংলার সামগ্রিক ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তিনি এই গ্রন্থে। বিশিষ্ট কবি, ঔপন্যাসিক ও সম্পাদক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছিলেন, ‘হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ’ কী শুধু ভূগোল না ইতিহাস? এ এক পরিব্যাপী গভীর বিস্তারী অনুসন্ধান। এ অনুসন্ধান শুধু আমার নয়, তারিখের নয়, নয় শুধু ঘটনার বা রটনার– এ অনুসন্ধান প্রাণের, রসের, মানবীয়তার পুঙ্খানুপুঙ্খ থেকে তুঙ্গাতিতুঙ্গ পর্যন্ত। এক কথায় বলা যায় এও বঙ্গসন্ধান।’

বাংলা সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকায় ১৯৪২ সালে বন্ধুদের সহযোগিতায় গড়ে তোলেন ‘বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন’। বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকে বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরাই হয়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য। সম্পাদক ছিলেন তিনি নিজেই। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত কলকাতা ও খুলনায় যে বাৎসরিক সম্মেলন হয়, তাতে অনেক বিশিষ্ট জন বাংলা ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য নিয়ে সুগভীর ভাবনার কথা লিখিতভাবে তুলে ধরেন। সুধীরকুমারও সেই সম্মেলনে ছিলেন পুরোভাগে। ওই সম্মেলন কেন্দ্র গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায় তাঁর সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক পরিচয়ের কথা।

এক সময় স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্যোগী দক্ষিণ কলকাতায় গড়ে তোলেন দেশবন্ধু মহিলা কলেজ, হেমেন্দ্র বিদ্যামন্দির ও দেশবন্ধু শিশু শিক্ষালয়। আজও অনেকে জানেন না এই সব প্রতিষ্ঠানকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করাতে সুধীরকুমার কতটা পরিশ্রম করেছিলেন। আবার এইসব স্কুল-কলেজ করলেই সব কিছু হয়ে যাবে এও তিনি মানতে পারতেন না। সে জন্য বাড়ির দোরগোড়ায় তৈরি করেছিলেন ‘সত্যচরণ ইনস্টিটিউট পাঠাগার’। ১৯৩৪ সালে কালীঘাট পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হন তিনি। কালীঘাট স্বাস্থ্য সমিতি ও নারীশিক্ষা সমিতিরও তিনি ছিলেন অন্যতম সম্পাদক। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে আজীবন তিনি কাজ করেছেন। আবার কলেজ জীবন শেষে জীবিকার সন্ধানে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘বঙ্গীয় বেকার যুবক সংঘ’। এখানেই তাঁর সমাজ চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। আজ যখন চারপাশে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, অর্থ লিপ্সু মানুষের ভিড় দেখা যায়, তখন সুধীরকুমার মিত্রের মতো মানুষের কথা মনে পড়ে বার বার।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে না পারার বেদনা তাঁর মনের গভীরে ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থেকেই ১৯৪৮ সাল থেকে পাঁচ বছর একাধিকক্রমে লিখেছিলেন স্মরণীয় বিপ্লবীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ। সেগুলি হল মহাবিপ্লবী রাসবিহারী, বাঘাযতীন, যুগাচার্য বিবেকানন্দ, আমাদের নেতাজি, শহিদ কানাইলাল, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রফুল্ল ও যুগাবতার রামকৃষ্ণ। ওই সমস্ত জীবনীগ্রন্থগুলি তিনি লিখেছিলেন প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা, বিপ্লবীদের লেখা ব্যাক্তিগত চিঠিপত্র এবং বিপ্লবীদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কথোপকথনের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নানা লেখালেখির মাধ্যমে তাঁদের তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। ভালবাসতেন বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সমাজ ও ইতিহাসের নানা গ্রন্থ পড়তে। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও প্রাচীন পত্রপত্রিকা। পরবর্তীকালে যার বেশিরভাগই তিনি দান করেন হুগলির ‘সারদাচরণ মিউজিয়াম’ এবং কলকাতার ‘চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউটে’র লাইব্রেরিতে। সারাজীবন ধরেই সুধীরকুমার বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস নিয়ে ক্লান্তিহীন চর্চা করে গিয়েছেন।