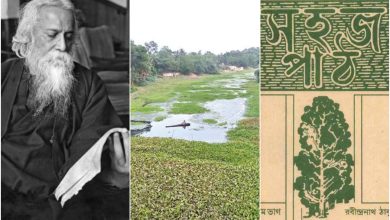

Truth Of Bengal: রাজু পারাল: নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার মতো ছবি আঁকা শিক্ষার চর্চাও শুরু হয়েছিল স্বাভাবিক নিয়মেই। এই বাড়ির গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই যুক্ত ছিলেন শিল্প চর্চার সঙ্গে। তাঁদের পিতা গুণেন্দ্রনাথও ছিলেন একজন শিল্পরসিক ব্যাক্তি। গুণেন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে সুনয়নী দেবীও ছিলেন একজন উঁচু দরের চিত্রশিল্পী। কাজেই ঠাকুরবাড়ির আর এক সুপুত্র রবীন্দ্রনাথও যে শিল্পচর্চা বিষয়টি থেকে দূরে থাকবেন না এটাই ছিল স্বাভাবিক।

চিত্রকলার প্রতি কবিগুরুর মনের মধ্যে একটা সুপ্ত বাসনা ছিল কিশোর বয়স থেকেই এবং সেটাই তাঁর অবচেতন মনকে নাড়া দিত বার বার। ১৮৯৩ সনে লেখা ‘ছিন্নপত্র’-এর পাতাতে সুস্পষ্টভাবে কবিগুরু উল্লেখ করেছেন সে কথা। তিনি লিখেছেন, ‘ঐ যে চিত্রবিদ্যা ব’লে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রনয়নের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি। …’

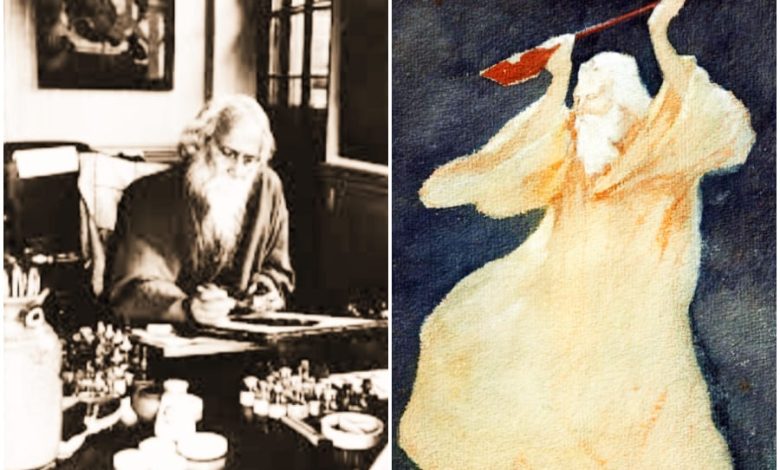

বেশিরভাগ মানুষই রবীন্দ্রনাথকে চেনেন কবি, লেখক, নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ, শিক্ষক ও দার্শনিক হিসেবে। চিত্রশিল্পী হিসাবেও তিনি যে পরবর্তী সময়ে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠবেন সে কথা খুব কম মানুষই জানেন। যখন তিনি ছবি আঁকতে শুরু করেন তখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি বছর পেরিয়ে গিয়েছে। শৈশবের চিত্রকলার ফলগুধারা একদিন বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতো তাঁর কাছে হাজির হয়েছে এবং মনের আনন্দে তার চর্চা চালিয়ে গিয়েছেন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। কবিগুরু মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজারের মতো ছবি এঁকেছিলেন।

শেষ বয়সে এই বহুমুখী প্রতিভাধরের শিল্পের আসরে আসা এবং ভারতীয় শিল্পকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে এমনভাবে গ্রথিতকরণ আমাদেরকে শুধুমাত্র অবাক করে না- বিস্ময়ে হতবাক বা বিমূঢ় করে দেয়। কলমের কাটাকুটি দিয়ে আত্ম-প্রতিকৃতি, নিসর্গ, নারী প্রতিকৃতি, ল্যান্ডস্কেপ ইত্যাদি প্রায় সব কিছুতেই ছিল তাঁর নিজস্বতা। কবিগুরুর ল্যান্ডস্কেপগুলি অসাধারণ বললেও কম বলা হয়। দিগন্ত প্রসারিত মাঠ, অন্ধকার রাত্রি তাঁর অন্যতম ভাল লাগার বিষয়। কবি আলোর মধ্যেও এক অন্ধকারের সন্ধান পান, যাকে অনন্য না বলে উপায় থাকে না। কবির জনমানবশূন্য নিসর্গ চিত্রের ছবিগুলিতে এক মহিমাময় আবেদন আছে।

কবির নারী প্রতিকৃতির ছবিগুলিও প্রথিতযশা শিল্পীদের মন অধিকার করে রাখে। অনবদ্য নাকি সে সব ছবি। মুখগুলি সাধারণত লম্বাটে, কখনও হয়তো একটু বিকৃতিও থাকে। কিন্তু প্রতিকৃতিগুলি প্রায়ই দৃপ্ত-তেজস্বী এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ– আবার নমনীয়তা এবং রহস্যময়তারও অভাব ঘটেনি। শিল্পী নন্দলাল বসু কবিগুরুর ছবি সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘রবীন্দ্রনাথের আঁকা সময়ের চিত্রের মধ্যে প্রাণের প্রকাশ এত বেশি যে, এ যুগের শ্রেষ্ট চিত্রকরের আঁকা চিত্রকেও তার পাশে রাখলে ফিকে মনে হবে। এই ছবিতে যদি অন্য কোনও গুণ নাও থাকে তবে শুধু অখণ্ড প্রাণবত্তার জোরেই এই ছবি মর্যাদা লাভ করত। আর একটি প্রণিধানের বিষয় এই যে, এইসব চিত্রই ‘জীবনোম্মুখ’ প্রাণের ছবি।’

কবিগুরু প্রশিক্ষিত চিত্রশিল্পী নন, তিনি কোনও আর্ট স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করেননি। কিন্তু তিনি পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি নিরীক্ষণ করেছেন। সমস্ত সত্তা দিয়ে তাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। নন্দলাল, রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী প্রমুখ শিল্পীদের লোকোত্তর প্রতিভার একজন দরদি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। কবিগুরু পৃথিবীর নানা দেশ থেকে ছবি অনুশীলন ও অনুধাবন করে নিজের করে নিতে পেরেছিলেন, যা সব ভারতীয় পারেননি।

কবিগুরু ১৯২২ সালে জার্মান শিল্পীদের কিছু নতুন ছবি নিয়ে কলকাতায় এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। পল ক্লী, ম্যান্ডসার্ক এরকম কিছু শিল্পীদের নিয়ে কবিগুরু চিত্র প্রদর্শনী করেছিলেন। কবির ইচ্ছা ছিল যে, ওই সমস্ত ছবি দেখে ভারতীয় শিল্পীরা বুঝতে পারবেন পাশ্চাত্যের শিল্পচিন্তা আমাদের চিন্তাভাবনা থেকে কতটা এগিয়ে আছে। অবিশ্বাস্য লাগে কবিগুরু কতটা ভবিষ্যত ভাবতে পারতেন। ১৯৩০ প্যারিসে কবির একক চিত্র প্রদর্শনী হয়। যেটি মূলত ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সাহায্যেই সম্ভব হয়। ১৯৩০-এর মে থেকে ১৯৩১ এর মে মাস অর্থাৎ সুদীর্ঘ একবছর কবি ফ্রান্স, ইউ-কে, জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইজ্যারল্যান্ড, রাশিয়া প্রভৃতি জায়গায় যে চিত্র প্রদর্শনী করেন তা বহুলভাবে সমাদৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথের ছবির মূল্যায়ন করতে গিয়ে ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘রবিকার ছবিতে নতুন কিছু নেই, অথচ তারা নতুন– আমার শুধু এই আশ্চর্য ঠেকে! কেমন করে এই মানুষের হাত দিয়ে এই বয়সে এই জিনিস বের হলো! অতীতের কতখানি সঞ্চয় ছিল তাঁর ভিতর।’ প্রকৃত বিচারে দেখা যাবে ভারতবর্ষের প্রথম সত্যিকারের অত্যন্ত আধুনিক চিন্তার, চেতনার এবং আধুনিক প্রকাশের কথা যদি বলতেই হয় তবে রবীন্দ্রনাথের ছবিই একমাত্র প্রথম ও শেষ উদাহরণ হিসাবে উঠে আসতে পারে।