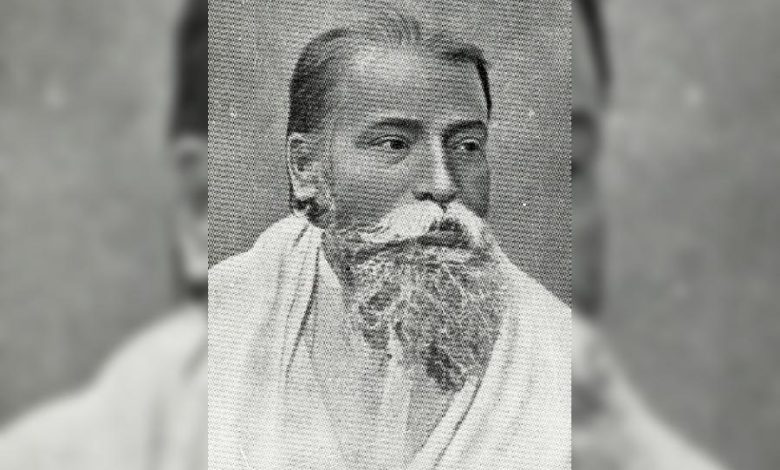

উনিশ শতকের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র শিবনাথ শাস্ত্রী

Shivnath Shastri, a shining star of the 19th century

Truth Of Bengal: রাজু পারাল: বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর কাছে আদর্শ পুরুষ। নিজেকে ‘বিদ্যাসাগরের চেলা’ বলতেও আপত্তি ছিল না তাঁর। উনিশ শতকের উজ্জ্বল নক্ষত্রসম মানুষটি জন্মেছিলেন সাহিত্য প্রতিভা নিয়ে। কিন্তু তাঁর অন্তরের জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও সুগভীর মানবপ্রীতি তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল ধর্মপ্রচার, সমাজ সংস্কার, লোকসেবা এবং স্বাধীনতা উপসনার বিপুল কর্মযজ্ঞে। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর রচিত ‘চরিতকথা’ গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন,

‘ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃপদ পাইয়া স্বদেশের ধর্মচিন্তায় ও কর্মজীবনে তিনি যা কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, আপনার স্বাভাবিকী সাহিত্যশক্তি ও কবি প্রতিভার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলে, বাঙলার আধুনিক সাহিত্যের ও সমাজ জীবনের ইতিহাসে তদপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্থান পাইতেন, সন্দেহ নাই।’

উনিশ শতকের অন্যতম উজ্জ্বল আলোকিত এই মানুষটি হলেন শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯ )। তাঁর পরিচিতি তিনি একজন সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। জন্ম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার চাংড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৪৭ সালের ৩১ জানুয়ারি। ওই জেলারই মজিলপুরে ছিল তাঁর পৈতৃক নিবাস। তাঁর পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য, মা গোলোকমণি। মা গোলোকমণি ছিলেন ধর্মপরায়ন, নিষ্ঠাবতী ও কর্তব্যপরায়ন মহিলা। আর বাবা হরানন্দ ছিলেন অত্যন্ত সদাশয়, পরোপকারী ও আত্মমর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ। পরে তিনি সরকারি বিদ্যালয়ের পণ্ডিত নিযুক্ত হন।

সে যুগে গ্রামাঞ্চলে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন ছিল না তাই হরানন্দ স্ত্রীকে বাড়িতে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। শিবনাথের প্রথম পর্বের শিক্ষা মায়ের হাতেই হয়েছিল। তবে বেড়ে ওঠার দিনগুলিতে বড় মামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের আদর্শে মানুষ হতে থাকেন শিবনাথ। শৈশবে অন্য বালকদের মতো খেলাধুলোয় তেমন আগ্রহী ছিলেন না শিবনাথ। বরং সে সবের পরিবর্তে মামার তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থপাঠে আগ্রহী ছিলেন শিবনাথ। মামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন একজন সাহিত্যিক। তিনি সে যুগে ‘সোমপ্রকাশ’ নামের একটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। এরূপ পরিবেশেই বাল্যকাল থেকে শিবনাথ নিজেকে তৈরি করেছিলেন।

শৈশবে মামার ইচ্ছানুসারে ভর্তি হয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে। সেখানকার পাঠ শেষ হলে পরে কলকাতায় এসে ভর্তি হন বিখ্যাত সংস্কৃত কলেজে। এখানেই শুরু হয় তাঁর দেদীপ্যমান ছাত্রজীবন। ১৮৭২ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকেই ‘সংস্কৃত ভাষা’ ও ‘সাহিত্য’ নিয়ে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। এমএ পরীক্ষায় ভাল করায় তিনি ‘শাস্ত্রী’ উপাধি অর্জন করেছিলেন। অতঃপর পারিবারিক পদবি ভট্টাচার্যের পরিবর্তে তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয় ‘শাস্ত্রী’ উপাধি এবং তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন শিবনাথ শাস্ত্রী নামে।

ছাত্রাবস্থাতেই শিবনাথ শাস্ত্রী কেশবচন্দ্র সেনের ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে’ যোগ দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি বিভিন্ন কারণে মতবিরোধ হওয়ায় ওই দল ত্যাগ করেন। সেই সময়ে কেশবচন্দ্র সেনকে অগ্রাহ্য করে শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েকজনকে সঙ্গী করে ‘হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়’ বা ‘বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের কন্যা হেমলতাকে সেখানে ভর্তি করান। পরে ফিরে আসেন মামার বাড়ি চাংড়িপোতায়। ওখানকারই এক স্কুলে হেড মাস্টারের পদ গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে ‘সোমপ্রকাশ’ নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনার কাজও শুরু করেন। ১৮৭৪ সালের শেষদিকে শিবনাথ শাস্ত্রী ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুলের ‘প্রধান শিক্ষক’ পদে নিযুক্ত হলে তাঁকে পুনরায় কলকাতায় আসতে হয়। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি দেখেন ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজে কেশব সেনের একটি বিরোধী দল গড়ে উঠেছে। স্বাধীনভাবে ধর্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য তারা ‘সমদর্শী’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করছে। শিবনাথ শাস্ত্রী ওই পত্রিকাটির সম্পাদনা শুরু করলেন।

১৮৭৫ সালে ভবানীপুরে থাকার সময়ই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সঙ্গে। আত্মচরিতে তাঁর সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, ‘রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে অসিত যে ধর্ম এক রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় কথায় ব্যক্ত করিতেন। …রামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া আমি ধর্মের সার্বভৌমিকতার ভাব বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিয়াছি।’

১৮৭৭ সালে ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকজন যুবককে নিয়ে শিবনাথ ‘ঘননিবিষ্ট’ নামে একটি বৈপ্লবিক সমিতি গঠন করে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে এবং নারীপুরুষের সমানাধিকার ও সর্বজনীন শিক্ষার পক্ষে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৮৮৪ সালে নারীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে মেয়েদের জন্য ‘নীতি বিদ্যালয়’ স্থাপন শিবনাথের এক অনন্য কীর্তি। ১৮৯২ সালে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের জন্য ‘সাধনা আশ্রম’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রম সম্পর্কে আত্মচরিতে তিনি বলেছেন, ‘যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, ব্রাহ্মসমাজ ও জনসমাজের সেবার জন্য আত্মসমর্পণ করিবেন এবং বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও সেবার ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিবেন, এরূপ একটি ঘননিবিষ্ট সাধকমণ্ডলী গঠন করার বড় প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের শক্তি জাগিবে না। বিশ্বাসী ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন মানুষই ধর্মসমাজের বল।’

বাল্যকালে শিবনাথ শাস্ত্রী কবিতা লিখে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেন। পরিণত বয়সে সমাজ সংস্কারের কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকলেও সাহিত্য সেবা করতে পিছপা হননি। নিজের উদ্যোগে রচনা ও সম্পাদনা করে গিয়েছেন একের পর এক কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি। তাঁর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলি’র মধ্যে উল্লেখযোগ্য সোমপ্রকাশ, সমদর্শী, মদ না গরল, সমালোচক, সখা, তত্ত্বকৌমুদি, মুকুল ইত্যাদি। তবে শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত ‘মুকুল’ পত্রিকাটি দীর্ঘ সময় প্রকাশিত হয়েছিল।

অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়েদের ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৮৯৫ সালে তিনি ‘মুকুল’ নামক মাসিক পত্রিকাটি চালু করেন। পত্রিকাটির মাধ্যমে তিনি কথা সাহিত্য, লোক কাহিনি, অনুবাদ, কবিতা, মহাকাব্য ও পৌরাণিক রচনা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভ্রমণ, ক্রীড়া, ধাঁধা ইত্যাদি তুলে ধরে কিশোর-কিশোরীদের ভবিষ্যৎ সঠিক ভাবে গড়ে তোলার পথ দেখান। ‘মুকুল’ মাসিক পত্রিকার লেখক তালিকায় ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, উপেন্দ্র কিশোর রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেন্দ্রনাথ সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, দীনেন্দ্র কুমার রায় প্রমুখ।

তবে ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ এবং ‘আত্মচরিত’ গ্রন্থ দুটি ছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর গবেষণামূলক আকরগ্রন্থ। এছাড়া তাঁর অন্যান্য উল্লেখ্যযোগ্য রচনাগুলি– নির্বাসিতের বিলাপ, পুষ্পমালা, মেজ বৌ, হিমাদ্রি-কুসুম, পুষ্পাঞ্জলি, যুগান্তর, রামমোহন রায়- ধর্মজীবন, নয়নতারা, বিধবার ছেলে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ১৯১০, জাতিভেদ ১৮৮৪ ইত্যাদি।

সারা জীবন অত্যধিক পরিশ্রম এবং ক্রমাগত সংগ্রামের ফলে আস্তে আস্তে শিবনাথ শাস্ত্রীর শরীর ভেঙে পড়ে। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর মহাপুরুষ শিবনাথ শাস্ত্রী ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনকে আদর্শ রেখে জ্ঞানে, প্রেমে, কর্তব্যে, চরিত্রের বলে যুবসমাজ আজকের দিনে অগ্রসর হলে তাঁকে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা দেখানো হবে। ভাবতে অবাক লাগে শুধু ভারতবর্ষ নয় সুদূর ইউরোপের লোকও আজ তাঁকে শ্রদ্ধা করেন।