বিজয়পুর থেকে বীজপুর, হালিশহর সংলগ্ন বিজয়পুরে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন বিজয় সেন

Vijaya Sen established his capital at Vijayapur, adjacent to Bijpur, Halisahar, from Vijayapur.

Truth Of Bengal: স্বপন কুমার দাস: কথিত আছে হালিশহরে পণ্ডিতদের বাড়িতে কাজ করেন এমন মহিলারা নবদ্বীপের পণ্ডিতদের তর্কে পরাজিত করেছিলেন। পাল রাজাদের তৈরি নৌ-বন্দরের ইতিহাস ধারণ করে রেখেছে এই শহর। তারপর মহারাজা বিজয় সেন হালিসহর সংলগ্ন বিজয়পুর যা বর্তমানে বীজপুর নামে পরিচিত সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন এবং হালিসহরের গঙ্গার তীরে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করেছিলেন। তখনও হাভেলি শহরের জন্ম হয়নি। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজারা তখন তাম্রলিপ্ত থেকে সরে এসেছেন গঙ্গার ওপারে। আর এপারে অধুনা হালিসহরের নৌ-বন্দরে নিয়মিত আসতেন রাজা কুমার পাল। তৈরি হচ্ছিল জনবসতি। রাজা কুমার পালের নাম থেকে এখানকার নাম ‘কুমারহট্ট’ হয়েছে বলে একটি মত প্রচলিত রয়েছে।

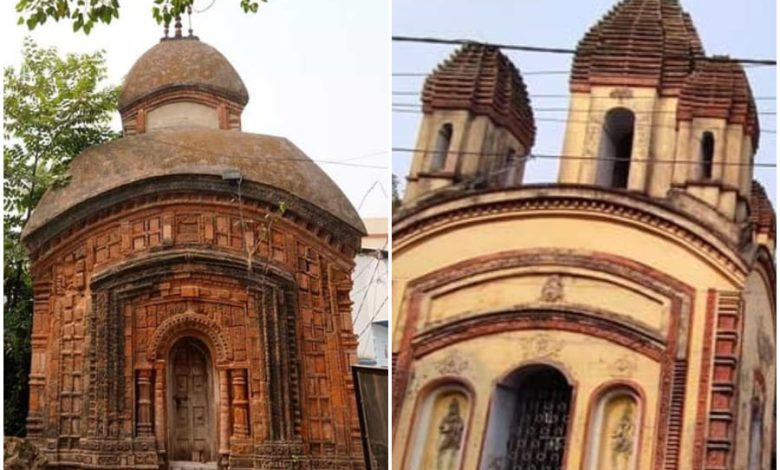

হালিসহর সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের শহর। এখানে ভক্তদের প্রাধান্য যেমন রয়েছে তেমনি একসময় মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরি থেকে প্রিয় পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিত সহ একাধিক বৈষ্ণব কুল শ্রেষ্ঠ মানুষদের বসবাস ছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালদের পরে গোঁড়া শৈব মতাবলম্বী সেনরা রাজত্ব করেন। তাই হালিসহরে একাধিক শিব মন্দিরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। শহর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রাচীন থেকে নবীন অজস্র শিব মন্দির। প্রবল কৌলিন্য প্রথার মধ্যে দিয়ে চলা হালিসহরের সংস্কৃতিতে ধর্মান্ধতার গ্লানি এক সময় অন্যদের মিলন করে দিয়েছিল। সেই সময় ব্রাহ্মণদের দাপট গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

এমনকি হালিসহরের ভূমিকন্যা রানী রাসমণি পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের বিরোধিতার কারণে আজকের দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির তার জন্মস্থানে করতে পারেননি। বৈষ্ণব ধর্মের পথিকৃৎ চৈতন্যদেবের দীক্ষা গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর বাসস্থান আচার্য পাড়াতেই ছিল। সেই স্থান আজকে চৈতন্য ডোবা নামে সকলের কাছে পরিচিত। এই শহরেই তাঁর জন্মভিটেতে গড়ে উঠেছে রাজ্যের অন্যতম বড় বৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টিটিউশন। তবে বর্তমানে তা বন্ধ। চৈতন্যদেবের পদধূলি হালিসহরের বুক জুড়ে ছড়িয়েছিল। তিনি একবার গুরুর ভিটে দর্শন করতে এসে শুনতে পেলেন ঈশ্বরপুরি প্রয়াত হয়েছেন। তারপর শোকে জর্জরিত চৈতন্যদেব গুরুদেবের বাসস্থানের এক মুঠো মাটি তুলে নেওয়ার পরে তাঁর ভক্তেরাও ওই পুণ্য মাটি মুঠো ভরে নিতে থাকেন। স্থানটি এভাবে একটি বড় ডোবা তে পরিণত হয়।

বর্ষাকালে জলপূর্ণ সেই ডোবা বর্তমানে ‘চৈতন্য ডোবা’ নামে ভক্তদের কাছে পরিচিত। ছাত্রদের বহু প্রাচীন কালী মন্দির এই শহরে রয়েছে। এমনকি এক সময় ভবানীদেবীর পুজো এখানে করা হতো। হালিসহরের সিদ্ধেশ্বরী কালী, শ্যামাসুন্দরী কালী, প্রসাদময়ী কালী দর্শনে বহু ভক্তের আগমন ঘটে। হালিসহরেই রয়েছে সাধক রামপ্রসাদের ভিটে। গঙ্গার তীরে রয়েছে রামপ্রসাদ স্নানের ঘাট। কবি রামপ্রসাদ সেন ১৭২০ সালে এই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদ সাধনা করে মাকে পেয়েছিলেন সেই থেকে হালিসহর একটি সিদ্ধপীঠ বলে পরিচিতি লাভ করে। রামপ্রসাদ সেনের গান শুনতে আসতেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। এমনকি ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে নাজেহাল বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা রামপ্রসাদ সেনের গান শুনে মনের শান্তি পেয়েছিলেন। এমনকি রানি রাসমণির জন্মস্থান এই হালিসহর। তাঁর পৈতৃক বাড়ি বহুদিন আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

এমনকি তাঁর স্মৃতিবিজড়িত বাঁধানো ঘাটিও গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে তুলে সেখানে অর্ধ কালী মন্দিরের সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। স্থানীয় মানুষদের অবিমস্যকারিতার জন্য রানি রাসমনির একমাত্র স্মৃতি চিরদিনের মত হারিয়ে গেল। এই লেখক সেই ঘাটের একটি ইট কোন মতে সংগ্রহ করে রেখেছেন তার প্রতিষ্ঠিত বিজয়পুর সংগ্রহশালায়। এই হালিসহরের বুকে বাস করতেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রাইভেট সেক্রেটারি সুশীল কুমার ঘোষ, বীর বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী। এমনকি দেশভাগের সময় দাঙ্গার কারণে মহাত্মা গান্ধী ও হালিসহরের উপর দিয়ে কাঁচরাপাড়াতে গিয়েছিলেন।

মুসলিম আমলের মত আজও হালিসহরে হিন্দু-মুসলিম একসাথে পাশাপাশি নিজেদের মতো আছে। এখানকার হুকুমচাঁদ জুটমিলসহ বিভিন্ন কলকারখানায় বাঙালি হিন্দুদের পাশাপাশি হিন্দুস্তানি ও মুসলমানদের বসবাস রয়েছে। এখনও এই ছবি মূর্তমান। হিন্দু রাজাদের সময় যেমন অসংখ্য মন্দির তৈরি হয়, তবে মুসলমান শাসনের সময় এই স্থানে পরগনা বা মহলের সদর দফতর থাকলেও মুসলমান বসতি সে যুগে খুব কম ছিল।

তারা বেশিরভাগ বসবাস করতেন হালিসহরের উত্তর দিকের জনপদ মল্লিকবাগে। এখানে শায়েস্তা খায়ের আমলের একটি মন্দিরের ভগ্নাংশ আজও রয়েছে যার নাম বাগের মসজিদ। বলিদাঘাটার সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরটি মায়ের মূর্তি পূর্বে কালিকাতলা এলাকায় ছিল। ইংরেজ আমলে যুদ্ধের গোলা পড়লে তা বর্তমান স্থানে গঙ্গাপাড়ে নিয়ে আসা হয়। গঙ্গা থেকে পাওয়া কষ্টিপাথর দিয়ে সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের বিদ্যাধর রায় চৌধুরী তৈরি করেন বিগ্রহ। এই মূর্তি যেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপর থেকেই তা ‘কালীকাতলা’ নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৮৬২ সালে শিয়ালদহ থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ১১১ মাইল রেলপথ চালু হলে সেই সময় নৈহাটি বা কাঁচরাপাড়া থেকে হালিসহরে ট্রেনে করে আসা যেত। ১৮৯৪ সালে হালিসহরেই নিজস্ব স্টেশন চালু হয়। স্টেশন থেকে বলদেঘাটা পর্যন্ত রাস্তাটি সুপ্রাচীন ঘোষপাড়া রোডের সঙ্গে মিশেছে। ঠিক তার বিপরীত দিকেই রয়েছে মা সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির।

পাল যুগের স্থানটি ছিল কুমার পাল এর নামের সঙ্গে সংস্থাপিত।

হিন্দু যুগে বিজয় সেনের রাজধানী বিজয়পুরের অন্তর্গত ছিল। এই জনপদ পাঠান ও মুঘল আমলে এখানে ছিল পরগনা বা মহল ইংরেজ আমলেই এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় পৌরসভা। যদিও প্রথমে নৈহাটি পৌরসভার অন্তর্গত ছিল। তারপর হালিসহর পৃথক পৌরসভা হয়। এখন তো মাঝেমধ্যে শোনা যায় ব্যারাকপুর কর্পোরেশন গঠিত হবে। যার উত্তরসীমা হবে হালিসহরের এক ও দুই নং ওয়ার্ডই। এভাবেই যুগ যুগ ধরে হালিসহর নিজস্ব পরিচিতি দিয়ে গোটা বঙ্গদেশে স্বকীয়তা বজায় রেখেছে।

(লেখক- ক্ষেত্র গবেষক ও সাংবাদিক)