Truth Of Bengal:

‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,

মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে

জীবন্ত হৃদয়ে– মাঝে যদি স্থান পাই।’

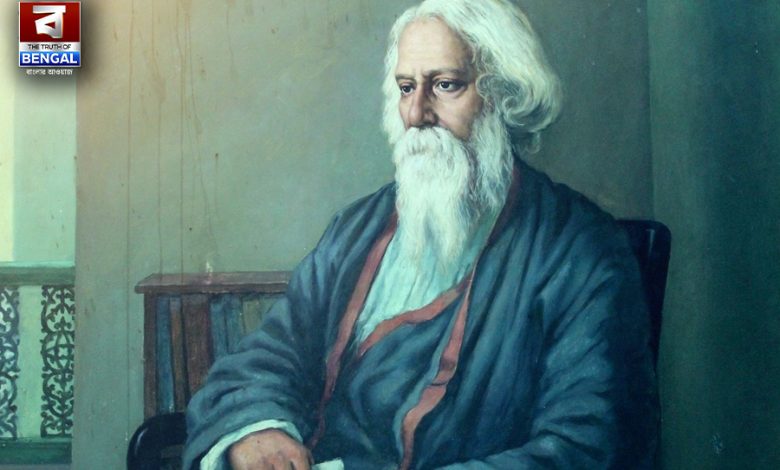

তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি বিশ্বকবি। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন, ‘কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।’ বাস্তবিকই তাঁর প্রতিভা এক পরম বিস্ময়ের। কাব্য, সাহিত্য, নাটক, চিত্রশিল্প, সুরকার, শিক্ষক, গীতিকার, অভিনেতা, চিন্তাবিদ, সংগঠক ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে যিনি ছিলেন অপরূপ ইন্দ্রলোকের স্রষ্টা। তিনি সুরের গুরু।

সীমার মাঝেই তিনি খোঁজেন অসীমের সুর। রূপ সাগরে ডুব দিয়েই তাঁর অরূপ রতনের অনুসন্ধান। বিচিত্র পথে ধাবিত তাঁর প্রতিভা। বিপুল তাঁর সৃষ্টি সম্ভার। তুলনাহীন তাঁর মানবপ্রীতি। তিনি যতখানি বাঙালি, তারও বেশি ভারতীয়, তারও বেশি বিশ্বনাগরিক। যিনি এদেশের হয়েও সমগ্র বিশ্বের। তিনি ছাড়া বাঙালির অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ। বাঙালিকে হীনমন্যতার সংকীর্ণ ঘেরাটোপ থেকে উদ্ধার করে বিশ্বজন মানসে আসন পেতে দিয়েছিলেন তিনিই। জীবনের দায়বদ্ধতার সঙ্গে অ্যাধাত্মিক ব্যাকুলতার এক অদ্ভুত সহাবস্থান ছিল তাঁর মধ্যে।

এই মহামানবের জন্ম ১৮৬১ সালের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ শে বৈশাখ ) কলকাতা জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে, সারদা দেবীর গর্ভে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সারদাদেবীর চতুর্দশ সন্তান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন শিল্প-বাণিজ্য-জমিদারির দৌলতে বিত্তবান ব্যক্তি, বিলাসে ব্যসনে বিশ্বাসী। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে ও নানা কল্যাণকর্মেও তাঁর অনেক দান ছিল। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক এবং অন্যতম সহযোগী ছিলেন।

বিত্তবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল কেটেছে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে যা তিনি লিখে গেছেন তাঁর ‘জীবন স্মৃতি’ গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, ‘বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমনকি, বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুশি যাওয়া আসা করিতে পরিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার জানলার নানা ফাঁক-ফোঁকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ– মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।… আমাদের চেয়ে যাঁহারা বড় তাঁহাদের গতিবিধি, বেশভূষা, আহার-বিহার, আরাম-আমোদ, আলাপ-আলোচনা, সমস্তই আমাদের কাছ হইতে বহুদূরে ছিল। তাহার আভাস পাইতাম কিন্তু নাগাল পাইতাম না। এখনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লঘু করিয়া লইয়াছে; কোথাও তাহাদের কোনও বাধা নাই এবং না চাহিতেই তাহারা সমস্ত পায়। আমরা এত সহজে কিছুই পাই নাই। কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল…। আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটের উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল।’

শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে বলা যায়, প্রথাগত শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল না। তবুও তিনি ছয় বছর বয়সে ভর্তি হন ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে। এরপর একে একে নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গল অ্যাকাডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলে তিনি পড়াশোনা করেন। স্কুলের বদ্ধ পরিবেশ, কৃত্রিম শিক্ষা তাঁর ভাল লাগতো না। স্কুলকে তিনি মনে করতেন জেলখানা। বাইরের জগতের উন্মুক্ত আকাশ তাঁকে যেন মুক্তির আহ্বান জানাতো। ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দেবেন্দ্রনাথ বাড়িতেই উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ছোট রবি বাড়ির সেই শিক্ষাকে বর্ণনা করেছেন তাঁর লেখা ‘ছেলেবেলা’ গদ্যে। তিনি লিখেছেন, ‘তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি; কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই-সলতের একটা সেজ। মাস্টারমশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুক। প্রথমে উঠত হাই, তারপর আসত ঘুম, তারপর চলত চোখ রগড়ানি। বার বার শুনতে হোত, মাস্টারমশায়ের অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা বলে কাজ নেই।… রাত্রি ন’টা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলু ঢুলু চোখে ছুটি পেতুম।’

রবীন্দ্রনাথ স্কুল পলাতক হলেও পড়াশোনার জগৎ থেকে পালাননি। বাড়ির লাইব্রেরিতে ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচের নানা গ্রন্থ, আসতো নানা পত্র-পত্রিকা। তা ছাড়া ঠাকুর পরিবারের সাহিত্য, শিল্প ও সংগীত চর্চার অনুকূল আবহাওয়ায় শিশু রবিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠতে সাহায্য করে। তবে রবির সবচেয়ে বড় প্রেরণা ছিলেন তাঁর নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী। বাড়িতে তখনকার বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিরা যাঁরা আসতেন, তাঁদের কাছেও তিনি শিখেছেন অনেক কিছু যা তাঁর চিত্তবিকাশের সহায়ক হয়েছিল। এই সব গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন গায়ক যদুভট্ট এবং কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গানে, কবিতায় এঁদের প্রভাব ছিল অনেকখানি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটে শৈশবেই। মাত্র সাত আট বছর বয়সেই ভাগ্নে জ্যোতিপ্রকাশের উৎসাহে লিখে ফেলেন প্রথম পদ্য ‘অভিলাষ’। যা তৎকালীন ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ওই বয়সেই শিশু রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখেছিলেন যেটিতে তাঁর খাদ্য রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাটি–

‘আমসত্ত্ব দুধে ফেলি,

তাহাতে কদলী দলি,

সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে–

হাপুস হুপুস্ শব্দ,

চারিদিক নিস্তব্ধ,

পিপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।’

এরপর থেকে আমৃত্যু তাঁর কবিতা রচনায় কখনও ছেদ পড়েনি। বয়স এবং অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা রচনার পাশাপাশি গান, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য ‘কবি-কাহিনী’। তাঁর প্রথম পর্বের রচনায় পূর্ববর্তী কবিদের কিছু কিছু প্রভাব থাকলেও ক্রমশ তিনি সেই প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন। উন্মোচিত হয় তাঁর নিজস্ব কবিসত্তা। কবির অসংখ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে– মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, বলাকা, মহুয়া, পত্রপুট, কল্পনা, খেয়া, ক্ষণিকা, গীতাঞ্জলি, আকাশপ্রদীপ, নবজাতক, জন্মদিনে, শেষ লেখা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

একজন নাট্যকার ও নাট্যাভিনেতাও হিসেবেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ছিল অসাধারণ। তাঁর লেখা বিভিন্ন কাব্যনাট্য এবং গীতিনাট্যে তিনি নিজে অভিনয় করেছেন। তাঁর লেখা প্রথম কাব্যনাট্য ‘রুদ্রচন্ড’ এবং প্রথম গীতিনাট্য ‘বাল্মীকি প্রতিভা’। পরবর্তীকালে ‘তাসের দেশ’, ‘শ্যামা’, ‘চিত্রাঙ্গদা’, ‘শাপমোচন’ ইত্যাদি অসাধারণ জনপ্রিয় নৃত্যনাট্য রচনা করেন তিনি। রাজা ও রাণী, বিসর্জন, ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রাজা অসাধারণ তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক।