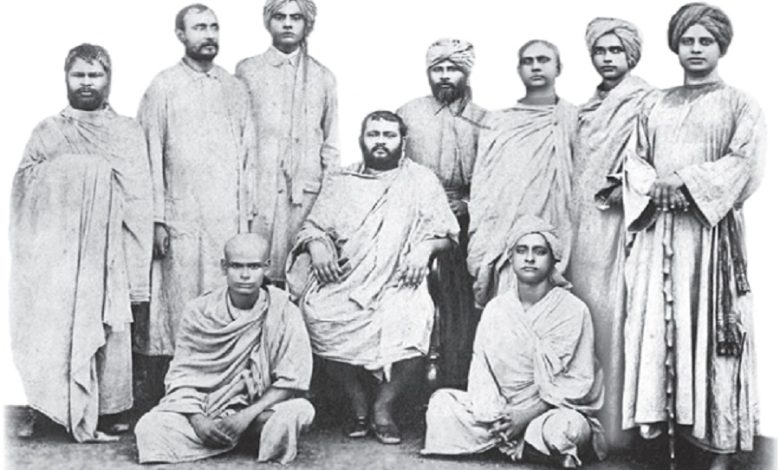

রামকৃষ্ণ সংঘের সূচনাপর্ব, দক্ষিণেশ্বর থেকে বরানগর এবং আলমবাজার

The beginning of the Ramakrishna Sangha, from Dakshineswar to Baranagar and Alambazar

Truth Of Bengal: স্বামী বলভদ্রানন্দ: ভারত-পরিক্রমার সময় এইভাবে যখন তিনি ভারতবর্ষকে সামগ্রিক আবিষ্কার করলেন, তখন তিনি আরও একটি আবিষ্কার করলেন যে, তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও ব্যক্তিত্ব এই সামগ্রিক সনাতন ভারতবর্ষেরই একটি সংক্ষিপ্ত, ঘনীভূত, নিখুঁত প্রকাশ। এর আগে বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, শাস্ত্র একাকার হয়ে গিয়েছে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

এখন উপলব্ধি করলেন, চিরন্তন ভারতবর্ষও একাকার হয়ে গিয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। এই উপলব্ধি যখন হল, তখনই কেবল বিবেকানন্দের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে উঠল, তখনই তিনি উপযুক্ত হয়ে উঠলেন বিশ্বের মঞ্চে উপস্থিত হবার জন্য। নিবেদিতা বলেছেন, শিকাগো ধর্মমহাসভা থেকে শুরু করে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ও জুলাই তাঁর মহাসমাধি পর্যন্ত বিবেকানন্দ-রূপী যে বিরাট প্রদীপ জগৎকে আলোকিত করেছে, সেই প্রদীপটির মধ্যে তিনটি শিখা সবসময় জ্বলেছে। তা হল, ভারতের সনাতন শাস্ত্র, ভারতবর্ষ এবং তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। বিবেকানন্দ সবসময় হৃদয়ে ধারণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে, এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে ধারণ করার জন্যই তিনি সবসময় হৃদয়ে ধারণ করেছেন ভারতের সনাতন শাস্ত্র ও ভারতবর্ষকে।

এই বিবেকানন্দই পরিপূর্ণ বিবেকানন্দ, এই বিবেকানন্দই প্রকৃত বিবেকানন্দ। ভারত-পরিক্রমা পর্বের শেষ অংশে ঘটনাচক্রে স্বামী অথস্তানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানদের সঙ্গে পশ্চিম ভারতে স্বামীজীর দেখা হয়েছিল। তাঁরা প্রত্যেকে অনুভব করেছিলেন এই ‘নরেন’ সেই দক্ষিণেশ্বর শ্যামপুকুর-কাশীপুর ও বরানগর মাঠের ‘নরেন’ নয়। সেই ‘নরেন’ও ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁদের মাথার মণি। কিন্তু এই ‘নরেন’ তাঁদের সেই পরিচিত নরেনের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক বড়, একটা প্রচণ্ড শক্তি যেন তাঁর মধ্যে বিস্ফোরণের অপেক্ষায় রয়েছে, সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য।

স্বামীজী নিজেও অনুভব করেছিলেন সেকথা, অন্তরঙ্গ মুহূর্তে ওই গুরুভাইদের একজনকে বলেছিলেন, ‘গুরুদেব (শ্রীরামকৃষ্ণ) যে এর সম্বন্ধে (অর্থাৎ স্বামীজী সম্বন্ধে) এত সব প্রশংসাসূচক কথা বলতেন, তার কিছু কিছু এখন বুঝতে পারছি।’ এই নতুন ও সম্পূর্ণ বিবেকানন্দ, যিনি শুধু আর তখন বাংলা বা ভারতের নন, বিশ্বের, তিনি আমাদের যে মঠে প্রথম তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভাইদের সঙ্গে দিন যাপন করেছেন, সেটি এই আলমবাজার মঠ। এই পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত বিবেকানন্দই হয়েছেন আলমবাজার মাঠে পদার্পণের পর থেকে বেলুড়ের বর্তমান জমিতে মঠের স্থানান্তর পর্যন্ত রামকৃষ্ণ সঙ্গ্যের সূচনা-পর্বের সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ভিত্তিস্বরূপ এবং চালিকাশক্তি।

শুরুতেই বলা হয়েছে, ১৮৯৭-র ১ মে স্বামীজী ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ ‘রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠার প্রায় এগারো বছর পরে রামকৃষ্ণ মিশনের সূচনা। এতদিন রামকৃষ্ণ সঙ্গ বলতে শুধু মঠই ছিল। সে যেন এতদিন আপন খেয়ালে ত্যাগ- তপস্যা- তিতিক্ষা ও স্বাধ্যায়কে অবলম্বন করে সন্ন্যাসীদের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনেই ব্যস্ত ছিল। ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ প্রতিষ্ঠা করে স্বামীজী এবার রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সামনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি স্থাপন করলেন। শুধু নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাণই নয়, অপরের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধনও এই সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের জন্য আবশ্যিক কর্তব্য বলে নির্ধারিত হল।

অনেকে মনে করে থাকেন, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা কারে স্বামীজী যে তার মধ্যে মানুষের সেবাকে জুড়ে দিয়েছেন, এটি স্বামীজী পাশ্চাত্যে গিয়ে খ্রিস্টান মিশনারী সম্প্রদায় থেকে শিখেছেন। তা নয়। হিন্দুধর্মে দান বা সেবার কথা বারবার বলা হয়েছে। হিন্দুধর্মে সেবার ভাবটি বিরাট ব্যাপক। আমরা মনে করি, আমার ব্যক্তিগত জীবনটার জনা আমি যাদের কাছে ঋণী, তাদের মধ্যে আছে মানুষ, মনুষ্যতর প্রাণী, আমার পূর্বপুরুষ, দেবতারা এবং মহাপুরুষগণ। এঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমার ঋণ হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। তাই প্রত্যেকের সেবা করে প্রত্যেকের ঋণ শোধ করার জন্য আমাদের সবসময় চেষ্টা করতে হবে।

হিন্দুধর্মে ‘পঞ্চ মহাযজ্ঞ’ অবশ্য কর্তব্য বলে উল্লেখিত। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ মানে ঋষি-সেবা, দেবসেবা, পিতৃপুরুষদের সেবা, মনুষ্য ও মনুষ্যতর প্রাণীর সেবা। উপনিষদে বলা হয়েছে, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। শ্রদ্ধার সাথে অপরের সেবা করতে বলা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং দেওঘরে এবং রানাঘাটের কাছে কলাইঘাটায় মথুরবাবুকে দিয়ে জোর করে দরিদ্র মানুষের সেবা করিয়েছেন। স্বামীজী এবং শ্রীশ্রীমাও ছোটবেলা থেকেই পরদুঃখকাতর ও সেবাপরায়ণ। বালক স্বামীজী বাড়িতে ভিখারি কেউ এলেই হাতের কাছে যা পোতেন তাই দিয়ে দিতেন। বালিকা শ্রীশ্রীমাও তাঁর পিতা-মাতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন সেবা-পরায়ণতা। তখন জয়রামবাটি অঞ্চলে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হতো। মায়ের পিতৃদেব নিজের ধানের গোলা থেকে ধান নিয়ে চাল করে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রাঁধতে বলতেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামবাসীদের জন্য। মায়ের মা তাই

করতেন এবং যে-ই আসত তাকেই খেতে দিতেন। আমাদের বালিকা মা কেউ তাঁকে বলে দেয়নি, ছোট্ট দু’টি হাতে পাখা নিয়ে হাওয়া করে পাতে দেওয়া গরম খিচুড়ি ঠান্ডা করে দিতেন যাতে ক্ষুধার্ত মানুষগুলির খেতে সুবিধে হয়। হিন্দুধর্মের মধ্যেই যে গভীর ও ব্যাপক সেবার আদর্শ আছে, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর মধ্যে যে সেবার স্পৃহা সহজাত ছিল, সেটিই শ্রীরামকৃষ্ণ একটি যুগধর্ম হিসাবে উচ্চারণ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথের সামনে, ‘শিবজ্ঞানে জীবসেবা’ বলে। মানুষকে দুঃখী মানুষ ভেবে দয়া নয়, সাক্ষাৎ শিব বা ভগবান মনে করে সেবা করা এবং নিজেকে ধন্য বোধ করা। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সেবামাকেই স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্ম রূপে রূপায়িত করেছেন। এটি অন্য ধর্ম বা দেশ থেকে ধার করা নয়। রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবার আদর্শ চরিত্রবৈশিষ্ট্যে সবার থেকে স্বতন্ত্র।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণ হল এই সেবা। পরাধীন ভারতে ইংরেজ রাজশক্তির মদতে হিন্দুধর্মের উপরে খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব যখন খোলাখুলি প্রচারিত হতো, তখন যেসব হিন্দুরা নিজেদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাঁদের প্রাণে লাগলেও খ্রিস্টধর্মের এই প্রচারের বিরুদ্ধে তাঁরা কোনও জুৎসই জবাব খুঁজে পেতেন না। সেটা হল, ‘আমাদের ধর্মে charity বা সেবা আছে, তোমাদের ধার্মে কই? তোমরা কোথায় সেবা কর। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা তাদের প্রাণের আকাঙ্খিত সেই জুৎসই উত্তর জুগিয়ে দিয়েছিল। প্রখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর ‘বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষে’র ‘মহান সেবাব্রতিগণ’ অধ্যায়ে দেখিয়েছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা সারা ভারতবর্ষে কী আলোড়ন, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল সর্বসাধারণের মধ্যে, বিশেষত, যুব সমাজের মধ্যে। স্বামীজী বলে গেছেন, এবার একটা নতুন রাস্তা করে দিলাম। এবার কাজ করে, সেবা করে মানুষ ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবে।

স্বামীজী বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, বুদ্ধের আগে যে ধর্ম ছিল (অর্থাৎ হিন্দুধর্ম ছিল), তা ‘ভগবান ভগবান’ খুব করত, কিন্তু ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যে মানুষ তার দিকে তাকাত না। কিন্তু বুদ্ধদেব ঠিক বিপরীতটি করলেন। তিনি ভগবান বলে কিছু আছে, এটা পরিষ্কার করে বললেন না। কিন্তু মানুষের দিকে করুণা-ভরা হহৃদ্যয় নিয়ে তাকালেন, মানুষের সেবার জন্য হাত বাড়ালেন। যে ধর্ম ভগবানের কথা বলে না, বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করে না, সেই নাস্তিক মতবাদ ভারতে বেশিদিন চলে না। কিন্তু বুদ্ধের মতবাদ নাস্তিক মতবাদ হওয়া সত্ত্বেও শুধু এই মানবমুখীনতার জন্য এত দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। এঐ মানবমুখীনতাই বৌদ্ধধর্মের শক্তি। সেই স্বামীজীই আবার বৌদ্ধধর্মের দুর্বলতা হিসাবে নির্দেশ করেছেন এইটিকে যে, বৌদ্ধধর্ম নির্দিষ্ট করে ইতিবাচক কোনও শেষ লক্ষ্যের কথা বলেনি। সত্য, ব্রহ্মা বা ভগবানই আমাদের পরম ও শেষ লক্ষ্য-এরকম কোনও কথা বলেনি। তাই বৌদ্ধধর্মকে তার জন্মভুমি ভারত অস্বীকার করেছে। ভারতের থেকে গিয়ে ভারতের বাইরে এই ধর্ম বিস্তৃত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ অনুযায়ী স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য সেবা ও ধর্মের যে রূপটিকে আচরণীয় বলে নির্দেশ করে গিয়েছেন, তার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের শক্তির দিকটি আছে কিন্তু দুর্বলতাটি নেই। আমরা মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকি, আবার ভগবানের দিকেও তাকিয়ে থাকি। কারণ আমরা জানি, মানুষই ভগবান। আমরা মানুষের সেবার মাধ্যমে ভগবানের সেবা ও উপাসনা করি, আবার সরাসরি ভগবানের পুজা ও সেবাও করি। যুগপৎ মানুষ ও ভগবান, এই উভয়েরই সেবা- পূজা করে বলে রামকৃষ্ণ মিশনের শক্তি অপ্রতিরোধ্য।

আর একটি কথা। এই রামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগী ও গৃহীর মিলিত সংস্থা। রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ যেগুলি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা প্রতিদিন যে কাঠামোয় জীবনযাপন কারেন, ধ্যান-জপ, পূজাজ্ঞানে কাজ (Work is worship) এবং শিবজ্ঞানে জীবের সেবার মাধ্যম, তাও শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী বা রামকৃষ্ণ ভাবানুসারী সাধু-ব্রহ্মচারিদের জন্যই নয়। প্রতিটি গৃহীর জন্যও অবশ্যপালনীয় যুগধর্ম বা কর্তব্য।

সেগুলি রামকৃষ্ণ মিশনের আরেকটি শক্তি সর্বধর্ম-সহিষ্ণুতা ও সর্বধর্ম-গ্রহীষ্ণুতা। ‘আমরা শুধু সব ধর্মকে সহায় করি না, সব ধর্মকেই আমরা সত্য বলে গ্রহণ করি।’, স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রথম দিনের ভাষণে এটি বলেছিলেন। এই ভাব রামকৃষ্ণ সন্ধের আর একটি শক্তি। স্বামীজী বলেছেন, এটি একটি দ্র:-স্মত্বগুণ: ন্ত্রত্ব অ-সাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়। ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ ও ‘রামকৃষ্ণ মঠ’ রূপী সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রদায়ের শক্তিটি আছে, কিন্তু সম্প্রদায়ের দুর্বলতা বা বিষটি নেই। যে কোনও সম্প্রদায়ের শক্তি হচ্ছে, কোনও একটি আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, দৃঢ়তা।

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ক্ষেত্রে এই আদর্শ হল, এক কথায় বলতে গেলে, ত্যাগ, তপস্যা ও পবিত্রতাকে ভিত্তিস্বরূপ রেখে ভগবৎ সেবা ও মানব সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরলাভের আন্তরিক প্রচেষ্টা। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন ঠাকুর-মা-স্বামীজীকে খুঁটি হিসাবে ধরে ঘুরপাক খায়। এঁরা তিনজন চিরন্তন সত্যের প্রতীক। সেই চিরন্তনকে পরে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সব সাধনা ও কর্ম। এদের নিষ্ঠার ভাণ্ডার তাই সবসময় পরিপূর্ণ। আর সম্প্রদায়ের দুর্বলতা কী, দোষ কী? সম্প্রদায়ের দোষ হল- গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, ‘আমরাই শ্রেষ্ঠ, আমরা একাই থাকব’ রূপ ভয়ঙ্কর অনুদারতা। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন-রূপ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হল- সর্বধর্ম-সমভাব। অসাম্প্রদায়িকতাই এই সম্প্রদায়ের অনন্য লক্ষণ। প্রবল নিষ্ঠা ও অসাম্প্রদায়িকতার এই যুগপৎ উপস্থিতি ‘রামকৃষ্ণ মঠ’ ও ‘রামকৃষ্ণ মিশন’কে অপ্রতিরোধ্য করেছে।

সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারিরা যাতে স্বামীজী প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শটি জীবনে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে পারে, তার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাদের কাছে ফর্মুলার মতো করে একটি উপদেশ দিয়েছিলেন, প্রতিদিন সেটি মেনে চলার জন্য। ‘Meditate- meditate and meditate and serve his creatures. ভগবানের ধ্যানজপ কর আর তাঁর সৃষ্ট মানুষ ও প্রাণীদের সেবা করে চল। আগেই বলেছি, এই। আদর্শ গৃহীদেরও। প্রতিটি গৃহীও যদি রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ মেনে চলে, তবে ভারতবর্ষ স্বামীজীর স্বপ্নের ভারতবর্ষ হয়ে উঠবে। ভারতবর্ষকে সামনে রেখে পৃথিবীতেও আসবে একটি আদর্শ সভ্যতা। সেটিই শ্রীরামকৃষ্ণের ‘মিশন’। সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত

করার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের শক্তি দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে, সাধনা দিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন রূপ ‘রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ’ নির্মাণ করে গিয়েছেন। জগতের কল্যাণের জন্য। এবং তাতে যোগ্য সঙ্গত করে গেছেন অন্যান্য সন্ন্যাসী-পার্ষদরা তাঁদের শক্তি, সাবনা, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দিয়ে। একেকজন মহারথীর দেহান্ত হয়েছে, অন্যজন কুষ্ঠিত ভাবে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হলেও। অচিরে প্রমাণিত হয়েছে, তিনিও মহারথী। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর থেকেই ঠাকুরের সন্ন্যাসী পার্থদরা পর পর এই জাদু দেখিয়ে ‘ছাঁচ’ তৈরি করে গিয়েছেন পরবর্তীকালের জন্য, যাতে সেই ছাঁচে নিজেদের সমর্পণ করে দিয়ে পার্ষদ-পরবর্তী প্রজন্মের সাধুরা নিজেদের। দৈনন্দিন জীবনে দিব্যত্রয়ীকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন এবং তাঁদের সমষ্টিগত জীবনের ফলস্বরূপ মঠ-মিশন রূপী শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘও সমষ্টিগতভাবে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবের ধারক ও বাহক হয়ে জগৎকল্যাণে জগতে বিরাজ করে চলে।

শেষ করব মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দজীর বাণীকে উদ্ধৃত করে, তএই সংঘ স্বামীজী করে গিয়েছেন। যে এর বিরুদ্ধে যাবে সে যেই হোক মুণ্ডর পড়বে। ততার মাথায়দ পড়ে থাক বাবা, যো সো করে পড়ে থাকো, “Loyalty to Sangha is loyalty to Thakur”; সংঘের প্রতি আনুগত্যই, ঠাকুরের প্রতি আনুগত্য।

এই সংঘের স্থায়িত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘অতীতে যে সব সংঘের পতন হয়েছে তার মূল কারণ ছিল সাধন-ভজন ও ত্যাগ-তপস্যাদির অভাব। ঠাকুরের এই সংঘেও যতদিন ত্যাগ ও বৈরাগ্য সমুজ্জ্বল থাকবে, সংঘের প্রত্যেক অঙ্গ যতদিন ভগবানলাভই জীবনের উদ্দেশ্য জেনে ভজন, সাধন ও তপস্যাদিতে রত থাকাবে, ততদিন কোনই ভয় নেই, সব ঠিক চলবে।’

রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের ‘আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮’ ঘরানার প্রতি সাধুরা যেন শ্রদ্ধাশীল ও নিষ্ঠাবান থাকে, এ বিষয়ে তিনি সদা সচেতন থাকতেন। তাই সাধুরা উত্তরাখণ্ডে নির্জনবাস ও সাধন ভজন করতে চাইলে মহাপুরুষ মহারাজ প্রচুর উৎসাহ দিলেও, সেখানে গিয়ে সাধুরা যাতে কর্মহীন প্রাচীনপন্থী সাধুজীবনের দিকেই ঝুঁকে না পড়ে, সেইজন্য মঠের সাধুদের আধামের বাইরে দীর্ঘকাল থাকাটা তিনি পছন্দ করতেন না। তাই যাদের বাইরে তপস্যা করতে যাবার অনুমতি দিতেন, তাঁদের ওই বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে বলতেন, ‘ভগবৎ-পরায়ণতা ও পরার্থপরতা, এ দু’টি মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। নিজের আরামে খাওয়া-থাকার চেষ্টা তো ইতরপ্রাণীও করে, মানুষ যদি ওই বিষয়ে লালায়িত হয়, তাবে মানুষে আর পশুতে তফাৎ কী। বাবা, তোমাদের যেন এরূপ মতি না হয় ঠাকুরের কৃপায়।’

পরবর্তী প্রজন্মের সাধুদের জন্য তাঁর প্রত্যাশা ও নির্দেশ, ‘এবার তোমাদের পালা। ত্যাগ, তপস্যা ও সাধন-ভজন দ্বারা এ মঠের আধ্যাত্মিক প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে হবে। এমন আদর্শ জীবন তৈরি করতে হবে যাতে লোকে তোমাদের সঙ্গ করে মনে করবে যে, সাক্ষাৎ ঠাকুর ও তাঁর পার্ষদদের সঙ্গ করছে।

(শেষ পর্ব)