শতবর্ষে ‘রক্তকরবী’ আবারও মঞ্চে চৈতি-দেবেশ-অশোকদের সূত্রে

'Raktakarabi' returns to the stage in its centenary year, with the inspiration of Chaiti-Devesh-Ashoka

Truth Of Bengal: সুমন ভট্টাচার্য: রবীন্দ্রনাথ ‘রক্তকরবী’ লিখেছিলেন ১৯২৩-২৪ সালে। প্রাথমিক দিকে এই নাটকের নাম ছিল ‘যক্ষপুরী’। ১৯২৪ সালে প্রবাসী পত্রিকায় এই নাটক প্রকাশিত হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার ইতালি যান।

ইতালিতে তখন মুসোলিনির শাসন এবং এই কথাও ঐতিহাসিকভাবে অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই, যে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে মুসোলিনির শাসনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁকে মুসোলিনির প্রতি এই মুগ্ধ করায় ফর্মিকি, অর্থাৎ জেনোয়ার সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক, যিনি শান্তিনিকেতনে পড়াতে এসেছিলেন, তাঁর একটা ভূমিকা ছিল।

রবীন্দ্রনাথ সেই সময় দু’বার ইতালিতে গিয়েছেন। স্বয়ং বেনিটো মুসোলিনি, ইতালিতে নব্য ফ্যাসিবাদের নায়ক, রবীন্দ্রনাথের ছবি নিজে ক্যামেরায় তুলে দিয়েছিলেন। যেই ছবিটি আবার পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি, যে কেরলের একটি বেসরকারি সংস্থার সংগ্রহালয়ে আছে।

যে মুসোলিনি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে অর্থাৎ এশিয়ার প্রথম সাহিত্যে নোবেল জয়ীকে দিয়ে তাঁর স্বৈরশাসনের ‘সার্টিফিকেট’ আদায় করে নিতে চেয়েছিলেন এবং প্রথম দিকে সফলও হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ভুল বুঝতে পেরে সেই মুসোলিনিরই কড়া সমালোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে মুসোলিনি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন রঁমা রোঁলা।

আর রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়, সেই সময় প্যারিসে অধ্যয়নরত সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের ভুলকে সংশোধন করতে দেরি করেননি। তা হলে যখন ‘রক্তকরবী’র শতবর্ষ উদযাপন হবে, ‘রক্তকরবী’র শতবর্ষ পেরিয়ে আমরা নতুনভাবে দেখার চেষ্টা করব, তখন কি ১৯২৫-এর রবীন্দ্রনাথের মনন, চিন্তাকে বুঝবার চেষ্টা করব না? ধরে নেব না, যে কবি নিজে ‘একনায়কতন্ত্র’-এর বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন? জানতেন ‘একনায়কতন্ত্র’ মানুষের উপর কী চাপিয়ে দিতে পারে? মুসোলিনিকে প্রথমে একনায়ক হিসেবে চিহ্নিত না করতে পারলেও?

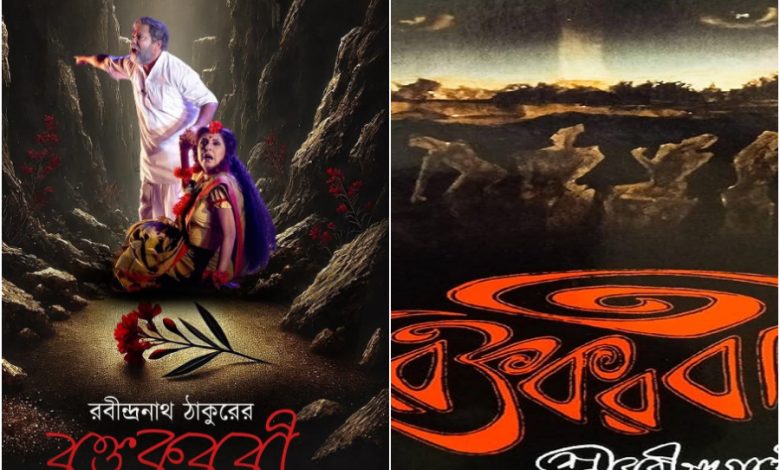

সুখের বিষয়, আবার যখন চৈতি ঘোষালের নির্দেশনায় দেবেশ রায়চৌধুরী, অশোক মজুমদাররা ‘রক্তকরবী’কে মঞ্চস্থ করছেন, যে ‘রক্তকরবী’কে কিছু দিন আগে পর্যন্ত গৌতম হালদারের নির্দেশনায় চৈতি নিজেই ‘নন্দিনী’ হিসেবে মঞ্চে নিয়ে আসতেন, ঠিক তখনই পৃথিবী আবার ‘অতি দক্ষিণপন্থা’, ‘একনায়কতন্ত্র’ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প পৃথিবীকে ঠিক কোনদিকে নিয়ে যেতে চান, তা আমরা বুঝতে পারছি না। ডোনাল্ড ট্রাম্পের মদতে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু গাজাকে কতটা শ্মশানে পরিণত করতে চান, প্যালেস্তাইন নামক রাষ্ট্রটিকে পৃথিবীর ভূখণ্ড থেকেই মুছে দিতে চান কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। এবং এই ‘একনায়কতন্ত্র’-এর বিপদ এই উপমহাদেশেও টের পাওয়া যাচ্ছে। তাই যখন গৌতম হালদারের স্মৃতিকে মনে রেখে আবারও চৈতি ঘোষালরা মঞ্চে ‘রক্তকরবী’কে ফিরিয়ে আনেন, তখন আশা জাগে।

রবীন্দ্রনাথ ১০০ বছর আগে নাটকটিকে যেভাবে লিখেছিলেন, যেভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন ‘একনায়কতন্ত্র’-এর চরিত্রকে, তার কি আবার আমরা কোথাও সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছি? আর ‘একনায়কতন্ত্র’-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কি শিক্ষার চেতনা থেকেই আসবে? নাকি শ্রমিক, কৃষক, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের থেকে? ঠিক জানা নেই। পৃথিবী উত্তর খুঁজছে, ‘রক্তকরবী’ হয়তো সেই সময়ের অবশ্য পাঠের মতো একটি ‘টেক্সট’।

আসলে যে-কোনও ‘টেক্সট’কেই তো যে কোনও সময়ে আবার পড়ে দেখা যায়। বিভিন্ন নাট্য বিশেষজ্ঞ, তথাকথিত বামপন্থী চিন্তাবিদরা ‘রক্তকরবী’ নিয়ে পাতার পর পাতা লিখেছেন। আমি অবশ্য ২০২৫-এর প্রেক্ষাপটে ১০০ বছর আগের ভারতবর্ষের সবচেয়ে সম্মাননীয় চিন্তাবিদ ‘একনায়কতন্ত্র’ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে কীভাবে দেখেছিলেন, সেই দৃষ্টিতেই ‘রক্তকরবী’কে দেখতে থাকব।

এর আগে ‘সন্দর্ভ’, ‘সিসৃক্ষু’ ইত্যাদি নানা ব্যানারে চৈতি ঘোষাল, অশোক মজুমদাররা ‘রক্তকরবী’কে মঞ্চস্থ করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রিয় পরিচালক, ‘ভালো থেকো’র পরিচালক গৌতম হালদারের প্রয়াণের পর এবার ‘অফ বিট’-এর প্রযোজনায় ‘রক্তকরবী’ ফিরল কলকাতার রঙ্গমঞ্চে। শনিবার একাডেমি অব ফাইন আর্টসে মঞ্চস্থ হল ‘রক্তকরবী’।

আগেও যতবার দেখেছি, চৈতি ঘোষাল বারবার মুগ্ধ করেন ‘রক্তকরবী’র ‘নন্দিনী’র চরিত্রে। ব্যক্তিগতভাবে আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, চৈতি ঘোষালের সঙ্গে হয়তো রবীন্দ্র নাটকের একটা আলাদা যোগাযোগ বা নাড়ির টান আছে। এবং সেটাকে তিনি মঞ্চে পুরোপুরিভাবে ‘এক্সপ্লয়েট’ মানে ব্যবহারও করতে পারেন। কিন্তু গৌতম হালদারের উৎসাহে মঞ্চে অভিনয়ের ঝুঁকি নেওয়া আমাদের পরিচিত, বিখ্যাত আলোকচিত্রী অশোক মজুমদারও কোথাও না কোথাও এই নাটকে অভিনয় দিয়ে মুগ্ধ করেন।

আর দেবেশ রায়চৌধুরীর কথা নতুন করে না বলাই ভালো। যখন থেকে তিনি ‘বহুরূপী’তে আছেন, তখন থেকেই আমরা তাঁর মুগ্ধ দর্শক। তিনি সিনেমার পর্দাতেও মুগ্ধ করেছেন! প্রায় দুই দশক আগেও যখন তাঁর অভিনীত সিনেমা, পরিচালক সনৎ দাসগুপ্তের পরিচালিত সিনেমা ‘জননী’ কার্লোভিভ্যারিতে পুরস্কার জিতেছে, তখনও দেবেশ রায়চৌধুরী যতটা সংবেদনশীল, যত্নশীল তাঁর অভিনয় নিয়ে, এবারও ‘রক্তকরবী’তে ফিরে এসে তিনি ততটাই দর্শকদের মুগ্ধ করেন।

যে নাটকে দেবেশ রায়চৌধুরী এবং চৈতি ঘোষালের মতো দু’জন শক্তিশালী অভিনেতা-অভিনেত্রী থাকেন, সেই নাটকের অভিনয় বা নির্মাণ নিয়ে তো নতুন করে কিছু বলার নেই। চৈতি ঘোষালের প্রযোজনায় এই ‘রক্তকরবী’র সঙ্গীতের দায়িত্ব নিয়েছেন আর এক হেভিওয়েট দেবজ্যোতি মিশ্র। বিভিন্ন তাত্ত্বিক, বিভিন্ন নট এবং নাট্যকার ‘রক্তকরবী’ নিয়ে এত ধরনের ব্যাখ্যা করেছেন, রবীন্দ্র নাটকের ‘চেনা ছক’কে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন, যে আমার মতো সামান্য মানুষের ‘রক্তকরবী’ নিয়ে বিশেষ কিছু বলতে যাওয়াই অনুচিত।

কিন্তু আমি আমার মতো করে, রাজনীতির সামান্য ছাত্র হিসেবে ‘রক্তকরবী’কে সবসময়ই দেখব ‘একনায়কতন্ত্র’-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ভাষা হিসেবে। এবং কোনওরকম বামপন্থী তাত্ত্বিক কচকচিতে না ঢুকেই বলব, যে রবীন্দ্রনাথ সেই ১০০ বছর আগেই দেখিয়ে গিয়েছিলেন, যে তথাকথিত সবাইকে এক লাইনে হাঁটাতে চাওয়া, দেশের সমস্ত সম্পদকে নিজের কুক্ষিগত করতে চাওয়া ‘একনায়কতন্ত্র’-এর বিপদ কোথায়?

এবং আবারও বর্তমান সময়ে গোটা বিশ্ব জুড়ে ‘একনায়কতন্ত্র’-এর উত্থান, দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ‘ডিকটেটর’-দের দাপাদাপি, আমাদের পূর্ব এবং পশ্চিমের প্রতিবেশী দেশে মৌলবাদের উত্থান, এই সব কিছুকে মাথায় রেখেই ‘রক্তকরবী’কে আবার জীবনের স্রোতের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে দেখতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। ‘নন্দিনী’র প্রতিটি সংলাপকে আসলে নিজেদের জীবনের সত্য হিসেবে ধরে নিতে হবে।

এবং বুঝতে হবে ‘একনায়কতন্ত্র’-এর দুর্বলতা কোথায়? সেই ‘ডিকটেটরশিপ’-এর স্বরূপ এবং দুর্বলতাকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দেখিয়েছিলেন, যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা যদি বাঙালি নিজের হৃদয়ে বুঝতে পারে, তা হলেই ‘রক্তকরবী’কে ১০০ বছর বাদেও দেখার সার্থকতা। ‘একনায়কতন্ত্র’-এর বিরুদ্ধে ‘একক মহিলা’ই তো কখনও কখনও প্রতিরোধের, প্রতিবাদের সুর বেঁধে দেন! যে সুরকে চিনতে পারলে ভালো, আবিষ্কার করতে পারলে ভালো, আর প্রতিরোধের সুরে পা মেলাতে পারলে তো চমৎকার!