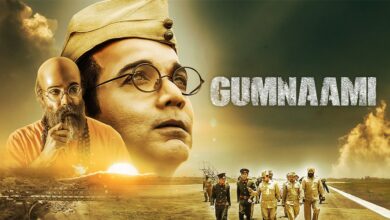

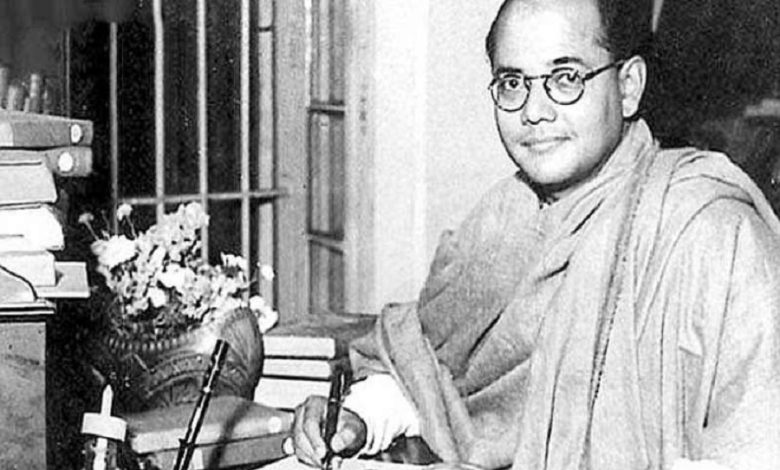

Truth Of Bengal: রাজু পারাল: সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। তাই পয়সার অভাবে বিদ্যাচর্চার অভাব হয়নি কখনও। মাত্র ৯ মাসের প্রস্তুতিতে আইসিএস-এর (ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস) মতো একটা কঠিন পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান দখল করেছিলেন তিনি। দেশের স্বাধীনতাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। সেই জন্য নিজেকে গড়েও তুলেছিলেন তিল তিল করে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে নেওয়ার আগে তুলে নিয়েছিলেন আর এক হাতিয়ার—‘বই’। গ্রন্থপ্রেমিক যে মানুষটির কথা বলা হচ্ছে তিনি ‘দেশনায়ক’ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এমন কোনও শাস্ত্র নেই যা পড়েননি অনুসন্ধিৎসু এই মানুষটি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপ কুমার রায় তাঁর এক স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার আগেই সুভাষচন্দ্র কটকের একজন আদর্শ ছাত্র হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। অথচ সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ও সংস্কৃত জানতেন না ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র সুভাষ। পরে নিজের প্রচেষ্টায় চমৎকার সংস্কৃত ও বাংলা শিখেছিলেন। স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের সাহিত্যসম্ভার পড়ে তিনি বেশ আনন্দ উপভোগ করতেন। কৈশোরে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, বাবু ও অন্যান্য রচনা মনোযোগের সঙ্গে পড়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে নানা উদ্ধৃতি পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের চিঠিপত্রে পাওয়া যায়। স্কুলে থাকাকালীন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘মেবার পতন’ প্রভৃতি দেশাত্মবোধক নাটকগুলি আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গীতি আলেখ্যগুলিও সুভাষের কাছে ছিল খুবই প্রিয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা ‘আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি’ চরণটি পড়ে তাঁর অন্তর পুলকিত হয়ে উঠত।

ছাত্রজীবনের প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে ছিলেন সুভাষচন্দ্র। বাল্য অবস্থায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি দেখে ভীষণভাবে আলোড়িত হন সুভাষচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা এবং শিক্ষাদর্শ তাঁকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল আজীবন। সতীর্থ দিলীপকুমার তাঁকে রবীন্দ্রনাথের অনেক আবৃত্তি করতে শুনেছেন একাধিকবার। তবে স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া সুভাষচন্দ্রকে কল্পনা করা যায় না। এক আত্মীয়ের বাড়িতে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বেশ কিছু বই পান। যেগুলি পড়ে তিনি বিশেষ অনুপ্রাণিত হন। নিবেদিতার ‘দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম’ গ্রন্থখানি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এছাড়া শ্রী অরবিন্দের রচনা ও চিঠিপত্র তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করত।

ইংরেজি সাহিত্যেও সুভাষের ছিল অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য। মান্দালয় জেলে থাকার সময় বর্মার গভর্নরকে এক চিঠিতে সুভাষ সে প্রসঙ্গে লেখেন, ‘সবিনয়ে জানাতে চাই, আমার ইংরাজি ভাষাজ্ঞান একেবারে যৎসামান্য নয়, নচেৎ ১৯২০ সালে প্রতিযোগিতামূলক আইসিএস পরীক্ষায় ইংরেজি রচনায় প্রথম হতে পারতাম না।’ তবে ইংরেজি ছাড়াও সুভাষচন্দ্র সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, জার্মান, ওড়িয়া, বর্মী, ফরাসি, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষাও শিখেছিলেন। জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা– এ কথা তিনি ভাল করেই জানতেন।

বন্ধু দিলীপকুমার, দাদা শরৎচন্দ্র ও অন্যান্য অনেককে লেখা চিঠিপত্র থেকে সুভাষচন্দ্রের পঠিত বইয়ের যে তালিকা পাওয়া যায় তা এক কথায় বিস্ময়কর। রাজনীতি, তন্ত্রসাধনা ও ধর্মশাস্ত্র কোনও কিছুই বাদ যায়নি সেই তালিকা থেকে। সুভাষচন্দ্রের পঠিত বইয়ের মধ্যে পাওয়া যায়–পত্রাবলি- বিবেকানন্দ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য–বিবেকানন্দ, ভাববার কথা– স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, দেশবন্ধু গ্রন্থাবলি, বঙ্কিম গ্রন্থাবলি, রবি ঠাকুরের ‘কথা ও কাহিনী’, ‘চয়নিকা’, ‘গীতাঞ্জলি’, ‘ঘরে বাইরে’, ‘গোরা’, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘দুর্গাদাস’, ‘মেবার পতন’, ‘রাণাপ্রতাপ’, সত্যচরণ শাস্ত্রীর ‘ছত্রপতি শিবাজী, কুমুদিনী বসু’র ‘শিখের বলিদান’ , রাজনারায়ণ বসুর ‘সেকাল ও একাল’, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ‘আত্মজীবন চরিত’, রজনীকান্ত গুপ্তের ‘সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস’, নবীনচন্দ্র সেনের ‘পলাশীর যুদ্ধ’ ইত্যাদি। বইয়ের তালিকা দেখে বোঝা যায় কত বিচিত্র বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল সুভাষচন্দ্রের।

সুভাষচন্দ্র জীবনের বেশিরভাগ সময়টা কাটিয়েছেন কারাগারে। আর সেই কারণেই তিনি কারাগারকে এক অর্থে পাঠাগার করে তুলেছিলেন। জেলে তিনি প্রায় গবেষকের নিষ্ঠা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। তাঁর মতো ‘সর্বভুক’ পাঠক বিরল। ১৯২৪ সালে মান্দালয় জেল থেকে মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুকে লিখেছিলেন, ‘যেহেতু অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমাদের এখানে থাকতে হবে, মানসিক ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজন।’

ভারতবর্ষের ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের গভীর আগ্রহ ছিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘বাংলার ইতিহাস’ গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়েছিলেন সুভাষ। মান্দালয় জেলে বন্দি অবস্থায় তিনি বাংলার ইতিহাসের নৃতাত্ত্বিক দিকগুলি নিয়মিত চর্চা করতেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুভাষের ছিল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। সেই সূত্রে ছাত্রাবস্থাতেই পড়ে ফেলেছিলেন শরৎ সাহিত্যগুলি। শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ সম্পর্কে সুভাষের মন্তব্য, ‘পরাধীন ভারতের মর্মবেদনায় বিপ্লবের আর বিদ্রোহের যে সংঘাত, তা আপনার লেখায় ধরা পড়েছে।’

কাজী নজরুল ইসলামের অনেক কবিতা সুভাষচন্দ্রের মুখস্থ ছিল। ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু…’ ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় গান। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেতেন সুভাষ। সুভাষের অনেক চিঠিতে অতুলপ্রসাদের গানের উল্লেখও পাওয়া যায়। কবি মাইকেল মধুসূদনের রচনাবলিও সুভাষের সংগ্রহে ছিল। সুভাষচন্দ্রের ভাইপো শিশিরকুমার লিখেছেন, ১৯৩৬ সালে কার্সিয়াং-এ থাকার সময় তিনি আধা ডাক্তারি ও

গৃহচিকিৎসার বইও পড়তেন। হিটলারের ‘মেইন ক্যাম্প’ বইটিও সুভাষ পড়েছিলেন অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ ছিল সীমাহীন। মহাবোধি সোসাইটির পুস্তক তালিকাও রেখেছিলেন নিজের কাছে।

সুভাষের বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বই কেনার নেশাও ছিল প্রবল। ‘ভারত পথিক’ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ‘নতুন বই কেনার প্রতি আমার তখন প্রবল ঝোঁক ছিল। নতুন বই দেখামাত্র অস্থির হয়ে উঠতাম, হাতে না পাওয়া পর্যন্ত বাড়ি যেতে পারতাম না।’

কেবল বই পড়া বা বই কেনা নয়, সুভাষের নিজের লেখা ‘দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল’ নামে একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে আলোড়ন সৃষ্টি হলে ব্রিটিশ সরকার বইটি ভারতে আসা নিষিদ্ধ করে দেয়। নিষেধ সত্ত্বেও গোপন পথে বইটি ভারতে চলে আসে।

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই দেশপ্রেমিকের কথা বলতে গিয়ে এক স্মৃতিচারণায় বলেছেন, ‘মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শত কোটি নমস্কার!’