নারী জাগরণের অনন্য পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া

Begum Rokeya, a unique pioneer of women's awakening

Truth Of Bengal: রাজু পারাল: উনিশ শতকের এক উজ্জ্বল রমণী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। বাংলার সামাজিক আন্দোলনে বিশেষ করে নারীশিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। বাধা কোনও বাধা হয় না যদি থাকে সদিচ্ছা, সাহস ও উদ্যম। রোকেয়ার জীবন ছিল এমনই সাহস ও উদ্দীপনায় ভরপুর। ভারতের মুসলিম সমাজ যখন অশিক্ষা ও কুসংস্কারের আঁধারে নিমজ্জিত, অবরোধ ও অবক্ষয় এদেশের নারীসমাজ যখন জর্জরিত, সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে রোকেয়ার মতো একজন মহীয়সী নারীর আবির্ভাব না ঘটলে পর্দানশীন মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষা, নারীজাগরণ সম্ভবপর হতো না।

বাংলার মুসলিম নারী সমাজের উন্নয়নে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন তিনি। ঐকান্তিক বাসনা ও প্রচেষ্টায় হিমালয় সদৃশ বাধাও অতিক্রম করা সম্ভব রোকেয়া তা প্রমাণ করেছেন বার বার। সেই সময়ে অন্য কোনও মুসলমান নারীকে এই ধরনের দৃপ্ত পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি। তাই অনেকেরই প্রেরণার উৎস তিনি। বেগম রোকেয়া ছিলেন একাধারে চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও সমাজ সংস্কারক। ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, বিজ্ঞান কল্পকাহিনি ও শ্লেষাত্মক রচনায় তাঁর সহজাত ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

রোকেয়ার জীবনীকার প্রাণতোষ বন্দোপাধ্যায় এক লেখায় উল্লেখ করেছেন, ‘তিনি বিদ্যাসাগর চেতনার মানুষ। সকলের জন্য শিক্ষা চিন্তার রূপায়ণে কেবল মুসলমান সমাজে নয়, সারা ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি সার্থক সামাজিক আন্দোলনের দিশারী, সর্বজনের সর্বকালের প্রেরণা।’

কবি গোলাম মোস্তাফাও তাঁর উদ্দেশে লিখেছেন,

‘নিষেধের শত বাধা বন্ধন, সেথা নেই

কেহ সাথী

তবু সেই পথে হইলে বাহির, ওগো

দুঃসাহসিক।’

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম তারিখ সস্পর্কে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন জনের অভিমত আছে। তবে রোকেয়ার বিশিষ্ট জীবনীকার বেগম শাম নাহার মাহমুদ দাবি করেন, ১৮৮০ সালে রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত থাকলেও এই সালটিকেই ওয়াকিবহাল মহল স্বীকৃতি দেয় শেষ পর্যন্ত।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে রোকেয়া জন্ম নেন ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর। রোকেয়ার পিতা জহিরুদ্দিন মোহম্মদ আবু আলি হায়দার সাহেব ছিলেন একজন শিক্ষিত জমিদার এবং মা রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানি। তাঁদের দুই ছেলে ও তিন মেয়ের মধ্যে রোকেয়া ছিলেন চতুর্থ। রোকেয়ার শিক্ষালাভ, সাহিত্যচর্চা এবং সামগ্রিক মূল্যবোধ গঠনে তাঁর ভাই-বোনেদের যথেষ্ট অবদান ছিল। তাঁদের পরিবারে পর্দাপ্রথা এত কঠোর ছিল যে পরিবারের নারীরা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও

চাকরানি ছাড়া অন্য কোনও স্ত্রীলোকের সামনেও বের হতেন না। মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকেই রোকেয়কে পর্দাপ্রথা মেনে চলতে হতো। তাঁর শিক্ষাজীবন মোটেই সুখকর ছিল না। শিক্ষা অর্জনের জন্য তাঁকে অনেক বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। পিতা আরবি, উর্দু, ফারসি, হিন্দি, বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী হলেও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল। রোকেয়ার পরিবারে স্ত্রী লোকদের একমাত্র কোরান শরিফ পড়তে দেওয়া হতো। তাই পরিবারের প্রথানুযায়ী রোকেয়াও কোরান শরিফ পড়তেন। পাঁচ বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় বসবাস করার সময় একজন মেম শিক্ষয়ত্রীর কাছে তিনি কিছুদিন লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সমাজ ও আত্মীয়স্বজনের ভ্রুকুটির জন্য তাও বন্ধ করে দিতে হয়। তবে রোকেয়া তাঁর বড় ভাই ইব্রাহিম সাহেবের কাছে বাংলাভাষা শিখেছিলেন ভালভাবে।

এছাড়া বড় বোন করিমুন্নেসাও রোকেয়ার মানস গঠনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে পরে বড় বোনকে লেখা এক চিঠিতে স্পষ্টভাবে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছিলেন, ‘আমি শৈশবে তোমরাই স্নেহের প্রসাদে বর্ণপরিচয় পড়িতে শিখি। আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও ফারসি পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাংলা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমি আমার বাংলা পড়ার অনুকূলে ছিলে। আমার বিবাহের পর তুমি আশঙ্কা করিয়াছিলে যে আমি বাংলা ভাষা একেবারে ভুলিয়া যাইব। চৌদ্দ বৎসর ভাগলপুরে থাকিয়া, বঙ্গভাষায় কথাবার্তা কহিবার একটি লোক না পাইয়াও যে বঙ্গভাষা ভুলি নাই, তাহা কেবল তোমরাই আশীর্বাদে।’

১৮৯৮ সালে বিহারের ভাগলপুর নিবাসী উর্দুভাষী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন রোকেয়া। তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তদুপরি সমাজসচেতন, কুসংস্করমুক্ত এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। ফলে রোকেয়ার বৈবাহিক জীবন কাটে আনন্দে। স্বামীর সাহচার্যে থেকে রোকেয়ার জ্ঞানচর্চার পরিধি বিস্তৃত হয়। উদার ও আধুনিক মুক্তমনের অধিকারী স্বামীর উৎসাহ ও সহযোগিতায় রোকেয়া দেশি-বিদেশি লেখকদের রচনার সঙ্গে নিবিড় ভাবে পরিচিত হন এবং ক্রমশ ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।

রোকেয়ার সাহিত্যচর্চার সুত্রপাতও হয় স্বামীর অনুপ্রেরণায়। কিন্তু স্বামীর আশীর্বাদ তাঁর ভাগ্যে জোটেনি বেশিদিন। ১৯০৯ সালে স্বামী সাখাওয়াত হোসেন তাঁকে ছেড়ে পরলোকে চলে যান। রোকেয়া নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেও ভেঙে পড়েননি। স্বামীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় রোকেয়ার সাহিত্যচর্চা আগেই শুরু হয়েছিল পরে তা আরও প্রসার লাভ করে। ব্যতিক্রমী প্রতিভাসম্পন্ন রোকেয়া ‘নবনুর’, ‘নবপ্রভা’ ইত্যাদি পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম ইংরেজি রচনা ‘সুলতানাজ ড্রিম’ বা ‘সুলতানার স্বপ্ন’ মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় ছাপা হয়।

নারীশিক্ষা বিস্তার ও সমাজসেবায় রোকেয়ার আত্মত্যাগ ছিল তুলনাহীন। স্বামীর দেওয়া অর্থে কিছু ছাত্রী নিয়ে তিনি ভাগলপুরে ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস’ স্কুল স্থাপন করেন। পরে ওই স্কুল বন্ধ হয়ে গেলেও পুনরায় তা চালু করেন। বিদ্যালয় পরিচালনা ও সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি রোকেয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে সাংগাঠনিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত রেখেছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি মুসলিম বাঙালি নারী সংগঠন আনজুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন।

অনেক বিধবা মুসলিম মহিলা এই সমিতি থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন, অনেক দরিদ্র মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, অনেক মেয়ে সমিতির মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করেছে। কেবল তাই নয়, কলকাতার মুসলিম নারী সমাজের বিকাশের ইতিহাসে ওই সমিতির গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। ১৯২৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলার নারীশিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রোকেয়া। ১৯৩০ সালে বেঙ্গল মুসলিম কনফারেন্সে রোকেয়া বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বিবৃতি দেন- যা সে যুগের প্রেক্ষাপটে ছিল একটি দুঃসাহসিক কাজ। বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এভাবেই স্মরণীয় হয়ে আছেন আজও।

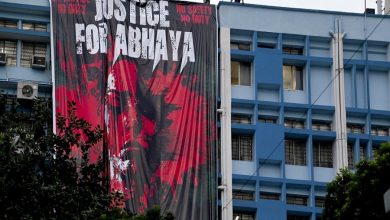

৮ মার্চ ‘বিশ্ব নারী দিবস’ তা সকলেই জানেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, কী উদ্দেশ্যে পালন করা হয় এই ‘নারী দিবস’? এক কথায় নারীদের সুরক্ষা, নারীদের অধিকার, বঞ্চনার স্বীকার থেকে মুক্তি দিতে নারীদের সম্মান জানিয়ে এই দিনটিকে পালন করা হয় বিশেষ একটি দিন হিসেবে। প্রতি বছরই এই দিনটি আসে। বহু জায়গায় ঘটা করে পালন করা হয়। তারপর সবাই ভুলে যায় নারীদের কথা, নারী দিবসের কথা। সত্যিই কি নারীরা আজ বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সুরক্ষিত? এই প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যৎ বলবে।